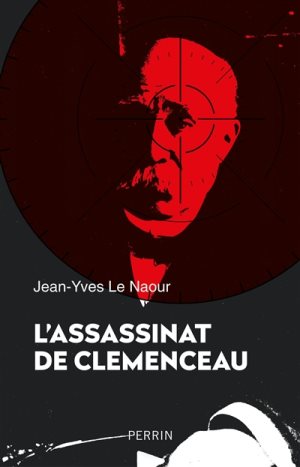

19 février 1919. Émile Cottin, vingt-trois ans, tire neuf balles sur la voiture conduisant Clemenceau au ministère de la Guerre, blesse le chauffeur, atteint le président du Conseil au poumon. Quasiment lynché par la foule, le tireur est protégé par les policiers. Cette haine bientôt générale profite à la popularité de Clemenceau. Les réactions de la presse suscitent d’intenses polémiques. La tentative d’assassinat passe pour un complot bolchevique, entraîne arrestations et saisies. L’anarchiste solitaire, se révélant bien falot et terne, est vite condamné à mort, peine commuée à l’instigation du Tigre, rapidement guéri.

Jean-Yves Le Naour (Histoire de l’abolition de la peine de mort, NB juin 2011), spécialiste de la première guerre mondiale, décrit précisément le contexte d’après-guerre, l’atmosphère générale, le rôle de la presse qu’il cite abondamment, photos à l’appui. Il souligne, d’une plume souvent ironique ou amusée, la véhémence et la politisation excessive des journaux, la récupération de l’événement, la justice de classe. Comme à l’époque, il compare le procès Cottin au procès concomitant de l’assassin de Jaurès qui – verdict inouï – est acquitté ! L’analyse de la personnalité de Cottin, vite oublié, l’évocation efficace d’une époque et de sa presse animent ce récit d’un événement mineur. (S.La. et M.W.)