Qu’elle est jolie, la maîtresse, avec sa robe rose et ses noeuds roses dans les cheveux ! Adèle est sous le charme, surtout quand elle organise une ronde pendant la récréation. Pourtant, le tocsin a sonné, les jeunes hommes du village, avec leurs beaux pantalons garance, ont embrassé ceux qu’ils aiment et pris le train. Dans les champs, désormais, c’est la mère qui conduit le cheval sur lequel se juche Adèle. Que de changements, que de secrets à confier à Madeleine, sa poupée. Un jour, Monsieur le Maire vient interrompre la classe et chuchoter un mot à la maîtresse… Depuis, elle ne danse plus.

Les enfants et la Grande Guerre ! Yves Pinguilly la leur fait découvrir comme ceux d’alors la vécurent : de l’arrière, de ces villages vidés d’hommes où brusquement les mères ont assumé les travaux des champs, sans larmes, dans un non-dit protecteur. L’école reste, tant qu’elle le peut, l’espace serein d’ « avant ». Mais les enfants savent : ils lisent les nouvelles du front dans les yeux des adultes et savent aussi qu’on n’en parle pas, sinon à mots couverts, pudiques ou superstitieux. Quelle pertinence dans l’analyse : c’est parce qu’elle s’adresse à sa poupée que nous entendons la voix de l’enfant. L’artifice sonne juste. Pour évoquer le deuil, des périphrases narratives : quand, par exemple, des enfants insouciants, dans l’entourage de l’héroïne, arrêtent de jouer. Mais le récit n’est pas désespéré : dans les dernières pages sonne la fin de la guerre. C’est à l’école, une fois encore, que l’information est donnée et que la maîtresse endeuillée – un beau personnage, décidément – donne le signal de la joie.

La prose d’Yves Pinguilly est tout en pudeur. À une chronologie historique aride, il substitue des références à la nature : en août 1914, le tocsin, « c’est comme une fête dans le ciel bleu », et la guerre est installée quand « l’automne a fait mourir l’été ». La durée du conflit se mesure aux centimètres gagnés par la fillette : « Un jour, alors qu’Adèle et sa poupée ont beaucoup grandi », nous sommes en 1918, au terme d’une chronique d’enfance pas comme les autres.

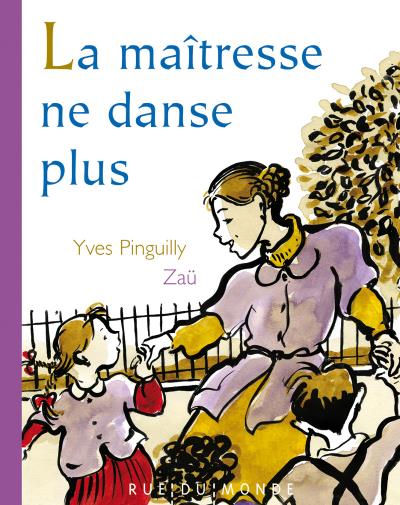

Le trait souple du pinceau de Zaü ombre les visages de sépia, comme dans des photos anciennes. La couleur, en touches vives, anime les vêtements. Presque toujours en doubles pages, une scénographie simple au dessin enlevé, cerné de noir, organise le récit, alternant avec mesure les scènes de la vie quotidienne et les moments exceptionnels : une seule image résume l’horreur des tranchées. Le noir du deuil qui s’introduit dans les images participe à l’écriture dramatique de l’album.